La découverte des Mémoires de la rose de Consuelo de Saint-Exupéry est déjà pour moi une histoire en soi : ou comment, tout près de chez moi, a ouvert au public le Domaine de La Feuilleraie, où résida l’intéressée entre 1937 et l’Exode. Son très célèbre mari lui avait loué cet hôtel particulier, à 25 kilomètres de Paris. A cette époque, ils étaient au bord de la rupture mais néanmoins n’ont jamais ni rompu, ni divorcé. C’est en lisant l’historique de cette jolie demeure, où résida également l’auteur de la Semeuse que l’on trouvait au dos des pièces de monnaie en franc, que j’ai découvert l’existence de ces mémoires. Déjà émue de la trouvaille de ce domaine si près de chez moi (10 à 15 minutes à pied) où résidèrent de si illustres personnes et dont j’ignorais l’existence alors que je suis du coin, j’ai cherché à me procurer ce livre. Je dois ajouter que j’avais entendu dire depuis plusieurs années, que la maison de Saint-Exupéry était en danger. Mais de là penser qu’elle était si près… La maison est aussi un roman à elle-toute seule puisqu’elle est rescapée in extremis d’un projet immobilier abominable, grâce à une pétition des écologistes du coin et de Nicolas Hulot, alors ministre, qui a retoqué le projet du promoteur, l’envoyant aux oubliettes pour toujours, aidé en cela parce qu’une partie du domaine est classé. Emotion, émotion ! Voici quelques photos de La Feuilleraie, aujourd’hui est en passe de devenir un centre culturel. Seul le parc est accessible (3 jours par semaine et pas toute l’année) pour l’instant, la maison est en travaux.

Je regrette qu’il n’y ait aucune indication sur ces deux derniers illustres locataires. Ce serait même peut-être la moindre des choses pour leur rendre hommage. Tout de même ! Je regrette aussi qu’il n’y ait plus de fleurs et de lilas, qu’il n’y ait plus le banc évoqué par Consuelo.

Pour revenir au livre à proprement parler, il n’est malheureusement plus édité ! J’ai réussi à le trouver d’occasion en pas trop mauvais état (éditions Pocket). Ces mémoires ont été publiées en 2000 chez Plon. Le légataire universel de Consuelo, José Martinez Fructoso décide d’en révéler l’existence, non sans réflexion : « J’ai longtemps hésité avant de prendre la décision de révéler l’existence de ce manuscrit. Pour le vingtième anniversaire de la disparition de Consuelo et le centième anniversaire de la naissance de son mari, Antoine de Saint-Exupéry, j’ai pensé que le moment était venu de lui rendre hommage en lui redonnant la place exacte qu’elle avait toujours tenue à coté de celui qui écrivait avoir bâti sa vie sur cet amour. » On ne peut que le remercier d’avoir eu cette idée.

Je ne savais pas trop ce que j’allais trouver dans ce livre, si cela allait me plaîre, si je n’allais pas être déçue ou m’ennuyer. C’est vrai, des écrits intimes peuvent parfaitement rater leur but puisque a priori pas destiné à être publiés et lus par des inconnus. Elle parlait d’écrire ses mémoires, mais ce n’était que des parole en l’air, croyait-on. Pourtant, elle l’a fait. Elle a retapé ses gribouillis et a relié les pages en sous-titrant « dernière facétie du « petit oiseau des îles » ». Ce sont des écrits précieux puisque tous les biographes se sont acharnés à la maltraiter. Pour ceux qui l’ignorent, cette jeune salvadorienne a inspiré la rose du Petit prince à son illustre mari. Toutes les recherches le confirment. Sans Consuelo, Saint-Exupéry n’aurait sans doute pas écrit ce chef-d’oeuvre.

J’ai plongé dans ces écrits, littéralement. Si la plume de Consuelo n’est pas, en soi, extraordinaire, elle m’a donné des moments de franche rigolade dans sa manière de raconter les choses, mais aussi parfois beaucoup émue. Je rappelle quand même qu’elle n’était pas francophone de naissance mais a écrit en français. Pas donné à tout le monde ! Elle forme avec Antoine (alias « Tonio ») un couple cocasse, finalement ! C’est un couple nomade fait de plaies et de bosses, de disputes et de réconciliations, le tout à l’infini. Pourtant l’un sans l’autre, ils sont malheureux. Ils m’ont fait pensé à de grands enfants. A certains moments, il manque d’argent. Antoine est obligé de faire des piges pour arrondir les fins de mois, en plus de son travail officiel que tout le monde connait. On est effrayé de lire, comme une prémonition, ses nombreux accidents d’avion. Dont il ne sort pas indemne. On rit de la manière dont il s’y prend pour obtenir ce qu’il veut de Consuelo au moment de leur rencontre (demande en mariage pas banale. » Il est émouvant et fantasque, parfois agaçant et de mauvaise foi. Elle est pareille.

« Je sais, vous ne m’embrassez pas parce que je suis trop laid.

J’ai vu des perles de larmes tomber de ses yeux sur sa cravate et mon coeur a fondu de tendresse. Je me suis penchée vers lui comme je pouvais [ils sont dans un avion que conduit Antoine avec plusieurs amis à l’arrière] et je l’ai embrassé. A son tour, il m’a embrassée violemment et nous sommes restés deux ou trois minutes comme ça, on montait, on descendait, il fermait le contact et le rouvrait. Tous les passagers étaient malades. On les entendait derrière se plaindre et gémir. » Et moi, j’ai failli m’étouffer de rire derrière mon masque, tant ils m’ont fait rire !

Au fil des pages, ce sont devenus deux amis que j’avais hâte de retrouver !

Le succès de Terre des Hommes permet à Antoine d’offrir La Feuilleraie à Consuelo. Pour mettre un peu d’oxygène entre eux. C’est apparemment la résidence à laquelle elle était le plus attachée, malgré les nombreuses où elle a vécues. Et Antoine aimait beaucoup aller l’y retrouver. Les pages qui sont lui sont consacrées m’ont beaucoup émues, parce que je sais comment est aujourd’hui ce lieu, qui même en cours de restauration, reste un crève-coeur à mes yeux :

« Nous n’avions pas repris la vie commune, sans pour autant nous séparer. C’était notre amour, la fatalité de notre amour. On devait s’habituer à vivre ainsi. Il me loua une grande maison à la campagne, le domaine de La Feuilleraie. (….)

A La Feuilleraie, il venait régulièrement, même plus que je ne le voulais. Il arrivait et, quand il savait que j’avais des amis à déjeuner ou à dîner, il se rendait dans un petit bistrot du village, où il m’écrivait des lettres de dix, quinze pages. Des lettres d’amour comme je n’en ai jamais reçu de ma vie.

Le parc était merveilleux. Les lilas poussaient de partout. Mais je me sentais encore seule. La floraison du printemps après les grandes pluies, les vergers chargés de fruits, le parfum des lilas et le silence du parc lamartinien réclamaient des amoureux sur ses bancs couverts de mousse. (….)

Vous êtes heureuse, ici, Consuelo. C’est merveilleux la lumière de cette pièce. Regardez par la fenêtre cette pelouse, ces couleurs (…).

Nous traversâmes (….) les allées de lilas en fleur tout en nous jetant de petites branches sur les cheveux, en cueillant des cerises qui gonflaient nos joues car nous en mettions des poignées dans notre bouche.«

Tonio finit par tomber malade puis il décide, suite à une énième dispute d’aller dormir à La Feuilleraie, avec des idées derrière la tête. « Tonio demanda à mon jardinier d’aller lui chercher un banc jaune dans le jardin pour le mettre en face de la fenêtre. Je ris car la chambre avait des fauteuils confortables. Mais il voulait absolument un banc de jardin. Jules et sa femme le transportèrent donc. Tonio leur annonça alors que cette chambre serait désormais la sienne et qu’il tenait à ce que personne ne s’assoie sur ce banc. Ce serait « le banc Antoine de Saint-Exupéry » ». Est-ce que la mairie aura un jour l’idée (lumineuse !) de remettre un banc avec son nom dans le parc ?

Et puis il y a l’histoire des roses : »C’était l’histoire de la cueillette des roses sur le chemin de Paris à La Feuilleraie

– Madame Gomez passe sur cette route tous les soirs après son travail, lui dit un convive. Elle a forcéement fait la connaissance des cultivateurs de roses. Un soir de gelée, Madame Gomez a vu que ses amis les cultivateurs pleuraient, tout en émoi. Car la gelée était en train de tuer les roses. La même nuit, elle se fit apporter des dizaines de grands draps de lin brodés de couronnes. (…) En pleine nuit, elle a ranimé l’espoir des planteurs de roses [ qui sont ensuite tous venus à La Feuilleraie pour l’aider au verger et au potager].

« Elle aime les roses , Madame Gomez, elle aime les sauver, elle est une rose elle-même. »

Et moi, mon coeur était en miette ! Les roses sont toujours une spécialité du coin, elles embaument les rues l’été. Mais hélas, il n’y en a pas une trace à La Feuilleraie. Ce serait pourtant l’idée assez simple à réaliser, là aussi. Un hommage à la rose du Petit Prince et au « papa » de celui-ci. 🙂

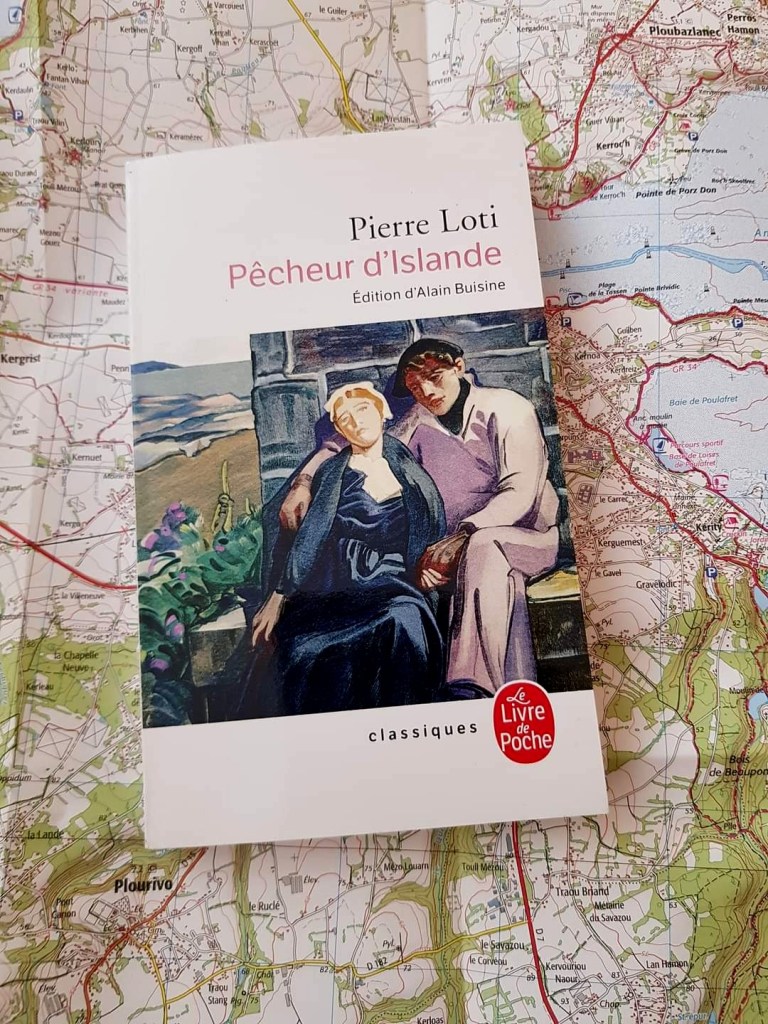

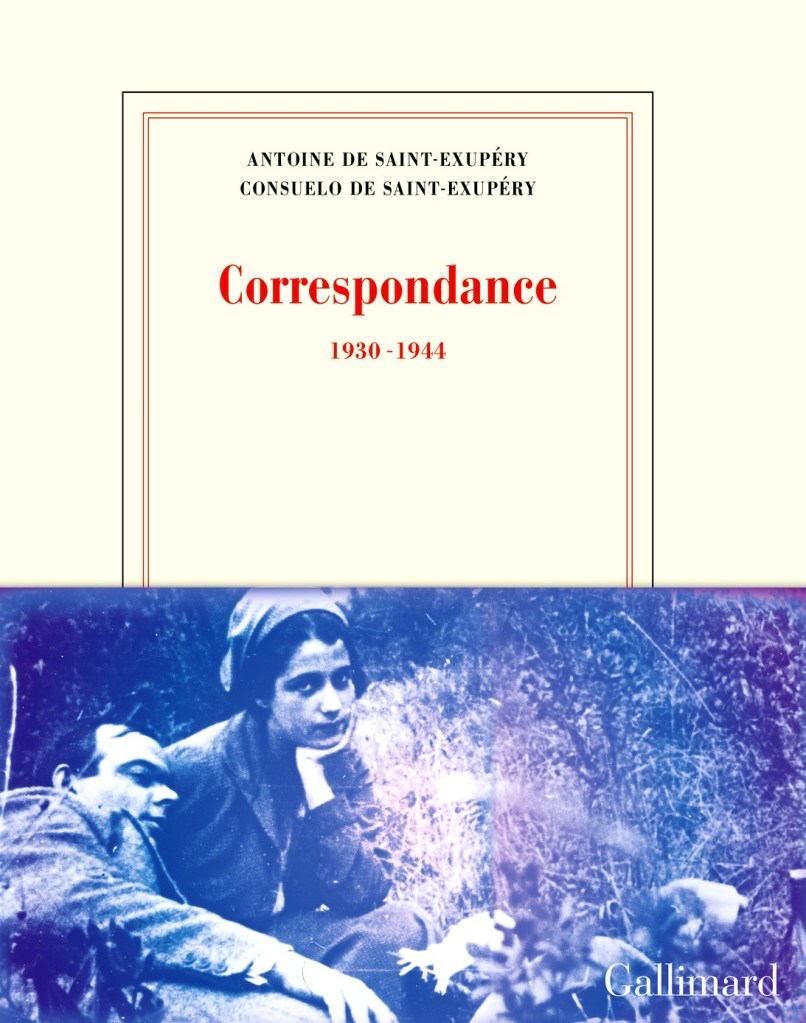

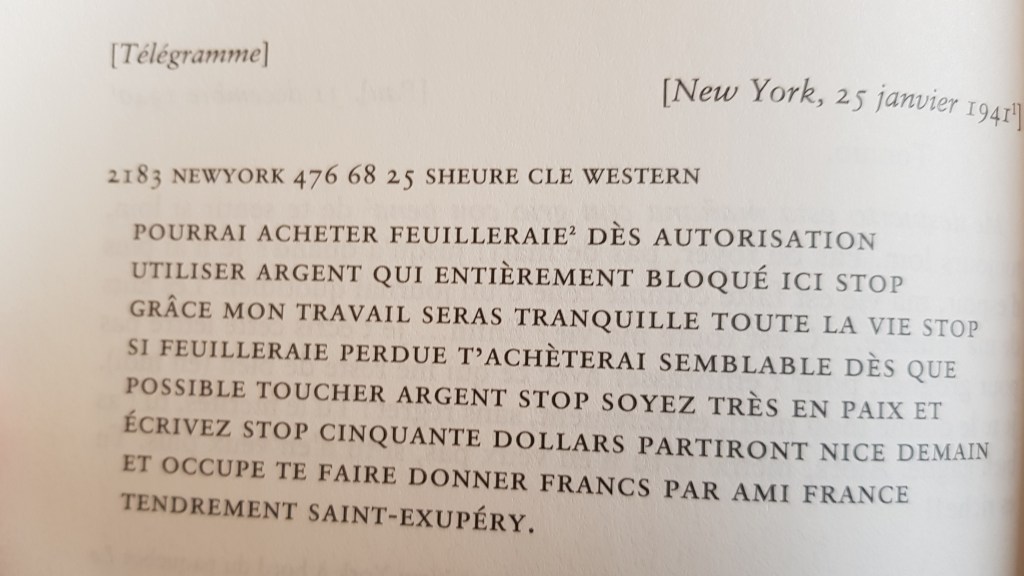

Evidemment, après une lecture si émouvante, j’ai voulu creuser le sujet et cela tombe bien, parce que les éditions Gallimard ont édité en avril dernier la correspondance entre mes deux nouveaux amis 🙂

Je découvre donc leur vie par un autre prisme, celui de l’immédiateté et des deux points de vue. C’est un livre richement illustré de photos, dessins, croquis, extraits manuscrits.

Je le déguste tranquillement le soir, confortablement installée dans un fauteuil ou mon lit.

Je ne doute plus du tout aujourd’hui de croiser des fantômes à La Feuilleraie !

Bref, je suis en pleine Saint-Exupéry Mania. J’ai envie de relire tous ses bouquins et de m’en offrir un d’époque ! Voilà où mènent les vadrouilles autour de chez soi !!

Je ne peux que vous conseiller ces deux livres qui font revivre un auteur qui aurait eu 121 ans cette année et vous offre l’occasion de rencontrer sa muse 120 cette année, sans laquelle il n’aurait sans doute pas été l’écrivain qu’il fut.

Bon, le prochain billet sera consacré à la rentrée littéraire ! 🙂 J’ai déjà acheté le dernier Sebastian Barry et Emma Donoghue (que je suis en train de lire). Emma Cline a aussi sonné à ma porte. 🙂 Colum McCann fait également partie de ma rentrée littéraire dès samedi prochain au Centre culturel irlandais, puis ce sera le tour de Paul Lynch. Ensute, je pars à Nancy pour Le Livre sur la Place. Programme chargé, donc, mais quel bonheur après tous ces mois de visio qui personnellement ne me satisfaisaient pas tout à fait.

Edit du 29 août : j’ajoute quelques photos de La Feuilleraie où je suis allée il y a quelques instants. J’ai vu que le projet immobilier allait se faire, mais sur ma partie non classée, c’est-à-dire en dehors parc (heureusement!). 24 logements sociaux.

Le verger, envahi.

WordPress et les problèmes de mise en pages quand on met directement les photos avec son smartphone. 🙂 Sorry, c’est moche mais finalement peut-être pas le plus important.