Comme tout le monde, je ne suis pas mécontente de voir s’envoler cette abominable année 2020 ! Confinement sur confinement, d’autorisations dérogatoires de sortie, couvre-feux un peu ridicules qui ne changeront rien à la situation. Mais on ose à peine se plaindre quand on a gardé son boulot, quand on a gardé la santé et que celle de ses proches et amis est a priori bonne également.

Je n’ai pas lu plus de livres que d’habitude, peut-être un peu moins : 50 livres (contre 58 l’an dernier). Je suis une lectrice flâneuse, qui rêve entre les lignes, aime reposer un livre et le reprendre plus tard à un moment crucial, ça me permet de réfléchir. L’année compliquée explique aussi cette petite baisse car pendant le premier confinement, j’ai eu beaucoup de mal à lire. A l’heure où j’écris, le blog a reçu en 2020 7369 visites (un peu moins qu’en 2020), a gagné des abonnés (120 au total avec les abonnés par mail que vous ne voyez pas, contre 91 l’an dernier), j’ai rédigé 41 chroniques (un peu moins que l’an dernier), passé le cap des 500 chroniques en ligne. Bookstagram, the place to be, 350 abonnements qui reflète la place croissante prise par ce réseau social dédié aux livres. Outil complémentaire mais qui ne remplacera jamais le blog, pour moi. Enfin, je suis toujours la 1ère en littérature irlandaise sur Babelio ! :p Nananère !

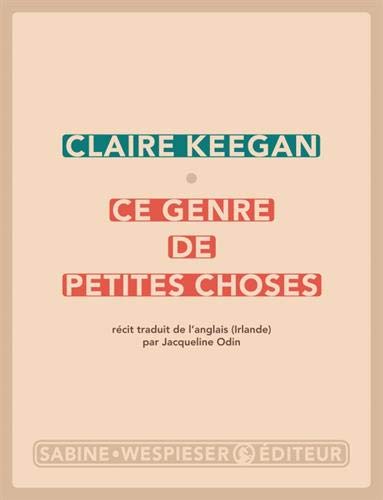

Comme un pied de nez à la réalité, j’ai également participé à quelques rencontres littéraires : j’ai dû m’expatrier pour assister à un festival littéraire: en France tout a été annulé à part Libri Mondi à Bastia et Le Livre sur la place à Nancy. Les Belges ont tenu bon jusqu’au bout à Namur pour l’Intime Festival qui était génial, malgré les contraintes toujours plus difficiles imposées par le gouvernement belge, jusqu’au dernier jour ! J’ai eu cette chance incroyable d’habiter dans une zone orange selon les autorités belges qui ne contraignait pas à la quarantaine ni à remplir quelconque papier de renseignements si on restait moins de 24h. Je suis partie avec la boule au ventre tout de même, la situation étant instable, je me demandais si on n’allait pas m’attendre avec une épuisette à la descente du Thalys ! Mais rien du tout. J’ai été super bien accueillie, tant à l’hôtel que partout. C’est vraiment le souvenir que j’avais de la Belgique où j’ai travaillé il y a longtemps. Et puis quel bonheur ce festival ! Quelle idée géniale ces lectures dans les églises. Succès assuré, Belges ravis si j’en crois les conversations entendues alors, malgré l’absence des auteurs en raison des restrictions entre les pays. Toutes les places étaient réservées pour les deux lectures de Reda Kateb mais les organisateurs se sont mis en quatre pour me trouver une place jusqu’au dernier moment. C’était très sympa de leur part ! Par ailleurs, à défaut de pouvoir aller à Dublin voir Roddy Doyle et Claire Keegan, j’ai assisté à deux rencontres en ligne, avec une mention particulière pour celle de Claire Keegan, qui était très bien préparée (coopération Alliance française de Dublin et Centre culturel irlandais) et donc très réussie.

Je tire la chasse sur cette année 2020, serai incapable de vous souhaiter une bonne année 2021 mais vous souhaiterai plutôt un Joyeux Carpe Diem ! 🙂

2021 fera son entrée sur le blog aux couleurs de la littérature libanaise, avec un mois thématique !

J’ai hâte, j’avais peu d’être débordée par mon enthousiasme et ne pas avoir le temps de vous parler de tous les livres que je veux lire. Donc j’ai pris un peu d’avance : j’ai lu déjà pas mal de livres, dégoté des pépites ! Mais janvier a la réputation d’être un mois long : youpi !

Tout le monde peut participer. Avec ou sans préméditation. 🙂

Je remercie toutes celles qui se sont déjà jointes à moi (ben oui, il n’y a que des femmes !) pour explorer ce nouvel horizon littéraire, voyager en dépit des frontières fermées au-delà de l’Europe, en apprendre un peu plus sur ce pays intriguant, à l’histoire mouvementée :

Marianne Panigel, du blog Netsdevoyages

Emmanuelle Carpenter, du blog Les Carpenter racontent

Anne Avignon, du compte Bookstagram du même nom

Ramettes du blog, L’atelier de Ramettes

Kathel, du blog Lettres exprès

Laurence du compte Bookstagram Sixtmumlivres

Nathalie Sci, du compte Nath 56

Cafe.Psy.Book du compte Instagram du même nom

Mathilde Cotton, du compte Bookstagram du même nom

Valérie

Iganmmic du blog Book’ing.

Tia, en direct du Liban depuis le compte Bookstagram Tete.litteraire.

Laplumemasquee (Instagram) ;

Helenedemontaigu (Instagram)

Missk_paris (Instagram )

Sisterreads (Instagram)

J’espère que je n’ai oublié personne…

Une chronique est sur le blog ICI avec quelques références littéraires. Pas exhaustive mais largement suffisante pour un mois. Je ne sais pas trop encore où je mettrai les liens des chroniques des autres blogueurs, mais je vous fais confiance pour me faire signe. Le logo est à votre disposition. N’oubliez pas le hastag pour que je vous repère.

Bonnes lectures 2021 et profitez bien du 1er janvier !

#moisdelalittératurelibanaise